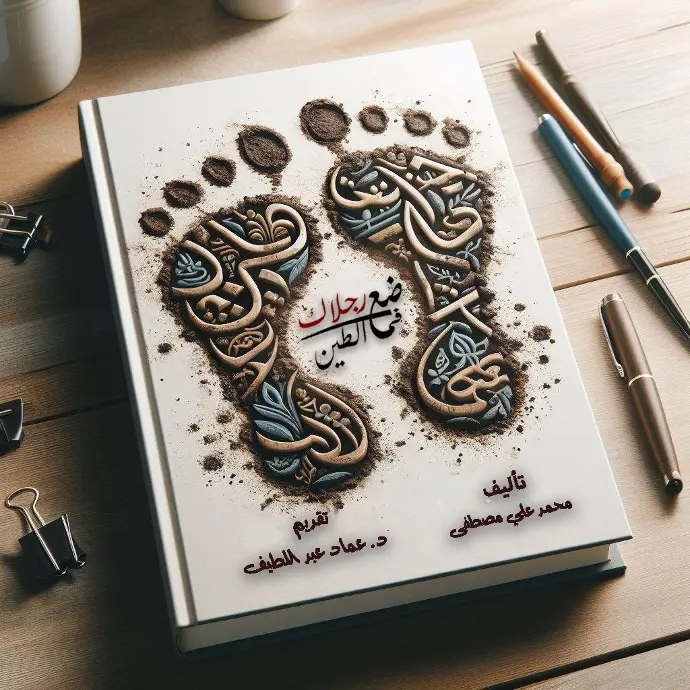

ضع "رجلاك" في الطين

Put Your Feet in Mud

عنوان الكتاب، وأقسامه:

يعد "عنوان الكتاب" بحد ذاته لافتًا للانتباه، ومثيرًَا للفضول؛ وذلك لأسباب، منها أنه لا يعطي القارئ دلالة محددة على اتجاه الكتاب، ومضمونه، ثم بمخالفته المألوف من لغة القرآن الكريم، ومخالفته المشهور من لغة العرب، وحيوده عما هو شائع من قواعد ربما عرفها معظمنا في النحو المدرسي؛ وليتهيأ عقل القارئ بهذا "العنوان الغريب" لمناقشة إحدى القضايا المحورية في الكتاب، والمتمثلة في نزول قوله تبارك وتعالى: (إنَّ هذانِ لساحران) بلزوم المثنى ألفًا، على قراءة الجمهور؛ وليصبح الكتاب منذ عنوانه قادرًا على خلق بيئة تفاعلية حاضنة للتدبر، مع "غزل المعرفة" من المعلومات التي سيقدمها إليه لاحقًا؛ وليدرك القارئ حينئذ أن كل شيء، وإن بدا "غريبًا" نوعًا ما في بدايته، غير أنه قد يأتي في مكانه منطقيًّا، ومبررًا.

القسم الأول من الكتاب:

يحدثنا المؤلف في هذا القسم من الكتاب بلغة رمزية، سهلة، عن: (كيف تصنع معجنة؟):

(أنت لم تر المعجنة من قبل؟ حسنًا! سأحدثك عنها قليلًا، كيف تصنع واحدة؟

إليك المكونات: كومة وفيرة من "التراب"، "كمية مناسبة" من "الماء"، قليلًا من "قشور القش" المتكسرة، اخلط المكونات جيدًا... وألقِ بأي تكتلات قد تصادفها رجلاك إلى خارج المعجنة..

حتى تتخلص من "الحصى"، و"رواسب البيئة"، و"أخطاء الآخرين"..).

وهكذا يستمر الكتاب في إمتاع قارئه بالتفاصيل، ويريه كيف أنَّ الأمر يبدو بسيطًا للجميع، وإلى أي مدى تبدو المكونات الأولية، (وهي التراب، والماء، والتبن المأخوذ من قشور القش المتكسرة) متاحة في البيئة من حولنا، وعلى الرغم من بساطة الأمر، وتوفر المكونات،إلا أن معظمنا يظن الأمر سهلًا، وربما يظنه ساذجًا، (ما أسهل أن يضع أحدنا رجليه في الطين، ويخلط، كما قد يتبادر إلى الأذهان).

ثم ما يلبث الكتاب أن ينتقل بنا إلى الحديث عن "بيت السحيمي" في القاهرة القديمة، (كنموذج تطبيقي فريد لعملية خلط الطين، وسبكه)، هذا البيت الذي جمع لنا في مفردات تصميمه المعماري بين ثقافات مختلفة كالثقافة المملوكية، والعثمانية.. وقد سكن هذا البيت أشخاص كثيرون، وأضافوا إليه، وعدَّلوا فيه، إلى أن صار اليوم متحفًا للفنون العربية والشعبية، وقد سمي المنزل بهذا الاسم؛ نسبة إلى آخر من سكن فيه، مع أنه قد يكون هو أقل من أضاف إليه، أو عدل في بنائه؛ بمعنى أنَّه ليس ثمة ما يمنع من التقاء عدة ثقافات في كيان واحد، كما أنَّ الأفكار ليس حتمًا أن تنسب إلى "منشئها" الأول، بل قد تنسب أحيانًا إلى "راعيها" الأخير.

ثم يركز المؤلف (في هذا القسم من الكتاب)، على تحليل "جوانب إنسانية"، وعملية فريدة من حياة صحابي جليل، ربما لا يعرفه كثيرٌ منا اليوم، وهو "طلق بن علي السحيمي التميمي"، (الشخصية الأكثر إلهامًا في هذا الكتاب)، وذلك حين أتى المدينة "وافدًا" في نفر من قومه (من بني تميم)، بينما النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كانوا يؤسسون المسجد، وقد نزل بعض الصحابة من فورهم إلى خلط الطين، ومع ذلك لم يكونوا هم أمهر شيء في خلط الطين وسبكه، حتى إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعجبه عملهم، فانتدب "طلق بن علي" إلى خلط الطين، إذ كانت هذه هي مهنة "طلق" التي يحسنها أكثر من غيره، وقد أثنى النبيَّ صلى الله عليه وسلم على طريقة عمله مرات؛ حتى أتم رضي الله عنه معهم، بناء المسجد، وحدثت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة مواقف ملهمة في خلط الطين وغيره، حكاها لنا "طلق بن علي" بنفسه، لكن بعدما عاد إلى بلده اليمامة، فكان أشبه ما يكون في طريقة سرده لتلك المواقف بالمصور الفوتوغرافي المحترف الذي عمد بلغة بارعة سهلة، إلى تسجيل لحظات إنسانية فريدة لا تنسى، والتي تشكلت منها أعظم رحلة قام بها في عمره، ثم إنه لم تُعرف لهذا الصحابي الجليل قدمة أخرى إلى المدينة إلى أن مات؛ فكان ذلك سببًا في إدهاش القارئ: كيف أنه تسنَّى لإنسان عاديٍّ تمامًا مثله، كان بسيطًا للغاية في مهنته، بسيطًا للغاية في لهجته، بسيطًا للغاية في فترة إقامته، ومع ذلك استطاع أن يضيفَ قيمةً حقيقية إلى تراث أمته!

القسم الثاني من الكتاب:

لعل قوله تبارك وتعالى: (إنَّ هذان لساحران)، هو من أكثر ما طُعن عليه في كتاب الله!

فلماذا يعد هذا الحرف من كتاب الله مُشكلًا في إعرابه على كثير من الناس؟ ولماذا كثر اختلافهم فيه؟

ما هي أوجه التفرد التي تعرفها، في هذه الآية، (في النحو، والرسم، والقراءات؟

وما علاقة هذه القضايا، بالقسم الأول من الكتاب؟ وما علاقتها بعنوان الكتاب؟

ومن هو بائع التين الشوكي، الشخصية الأكثر براعة في هذا الكتاب، عالم النحو العظيم الذي سوف نصحبه في رحلة ممتعة؛ لأجل اكتشاف مزيد من الأسرار؟

وكيف استطاع المؤلف أن يتتبع مع القارئ طريقة هذا العالم البارعة في توضيح هذه المسألة في عدد من كتب هذا العالم؟

وما سر تشبيه المؤلف هذا العالم ببائع التين الشوكي الذي يعرف كيف يقدم التين الشوكي مقشرًا إلى قارئه، على طرف سكينه؟!

وماذا تعرف أيضًا عن رسم (إنَّ هذان لساحران) في المصحف الإمام؟

ومن العالم المحقق (المتفق عليه عند الكل)، الذي روى عنه إمام القراءات أبو عمرو الداني بسنده أن بعض الأمراء قد "استخرجوا" له مصحف عثمان، رضي الله عنه، من خزائن كتبهم، (وقد رأى عليه آثار دمه)، فأنجز مهمة المقارنة بينه وبين مصاحف الأمصار، وعرفنا من خلال تحقيقه العلمي الفريد كيف كان رسم (إن هذان لساحران)؟

وكيف تناول الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه الله، حادثة التحقيق الفريدة هذه، في قصيدته: عقيلة أتراب القصائد؟، وأشار فيها كذلك إلى الكيفية التي ورد بها رسم (إن هذان) في المصحف الإمام؟

وختامًا فإنَّ المؤلف قد اختار لمناقشة هذه الآية الكريمة، من كافة جوانبها، ثلة من أعظم العلماء الذين هم لدى الأمة محل إجماع، (كل منهم إمامٌ في صنعته، وفنه)، سواء كان ذلك على مستوى "النحو" أم مستوى "الرسم" أم مستوى "القراءات"، بما يكشف لك حتمًا (كلما قلبت وجهك في اتجاه)، عما يتمتع به قوله تعالى: (إن هذان لساحران)، من شدة الأسر والإحكام!

القسمان الثالث، والرابع من الكتاب:

يحمل هذان القسمان من الكتاب عنوانين، لا يخلوان من كلمات ذات دلالة مثل: "متعة الفهم"، و"الكشف"، و"دهشة التأويل"، تعكس مغزى ما سيكون بين المؤلف وقارئه من نقاش، وما سيتفاجأ به القارئ من أسرار في كتاب الله، ربما خطرت، أو لم تخطر له من قبل ببال، ولهذا يبحر المؤلف مع قارئه في هذين القسمين من الكتاب في رحلة مهيبةٍ، وخطيرةٍ للغاية، لكنها رحلةٌ شديدة العمق، والجمال، من خلال محاولاته المتأنية في تقديم الإجابات المحتملة، و"غير المتوقعة" عن سؤالين اثنين من الأسئلة المشوقة، التي يرى المؤلف أنه كان ينبغي لمثل هذه الأسئلة أن تكون مشغلة حقيقية لنا، ولأجدادنا، لا أن يكون النحو وحده هو أكبر همنا. ومن هذه الأسئلة ما يلي:

لماذا ورد قوله تعالى: (إنَّ هذان لساحران) بلزوم الألف على قراءة الجمهور؟!

ولماذا نزلت هذه الآية الكريمة على أربع قراءات، ولم تكن على قراءة واحدة؟

القسم الخامس من الكتاب:

يحاول المؤلف في هذا القسم من الكتاب، (باعتباره امتدادًا للقسمين السابقين)، أن يشرح للقارئ أهمية الجمع بين القراءات، كما يعرض لجانب من جماليات الأداء التصويري، والسردي في قصة موسى عليه السلام (الشخصية الأكثر براعة، وإلهامًا، وحكمة، وتأثيرًا في هذا الكتاب)، لا سيما ما ورد من أحداث القصة في سورة طه، كاشفًا عن جماليات اللقطة التأسيسية: (وهل أتاك حديث موسى)، ثم تدفق النبضات، والمنعطفات، ولماذا لم يقتل الجنود موسى بمجرد رؤيته على باب القصر؟ ونسيج التثنية في القصة، ومحاولات فرعون والملأ الحثيثة لفرى نسيج التثنية وتمزيقه، وكيف صارت لشخصية هارون في كل لقطة من القصة معنى، مهما تكن نظرتنا إليه باعتباره شخصية ثانوية، أو مساندة؟ وما هي طبيعة اللحظة السردية الحاضنة التي دفعت إلى ظهور التنازع في قول السحرة، لما أن نشب التنازع بينهم: (إن هذان لساحران)، ولماذا اختلفت أنماط القول في صورة "القراءات الأربعة"؟ وكيف كان مشهد المواجهة مع موسى عليه السلام؟ وكيف تبدت حكمة موسى، وبراعته في الدعوة، والرد؟ وكيف بدا ثباته المدهش، ودقته المذهلة في حساب كل شيء؟ وكيف استثمر تقنية "القفل الزمني" في مواجهة فرعون؟ وماذا كان أثر تلك التقنية في احتدام الصراع مع السحرة؟ وكيف أن القصة لم تكن تحكي لنا الأحداث المجردة فحسب، بل كشفت لنا، (وبأقل قدر من السرد) عن طبيعة "الشخصيات الرئيسية"، و"الشخصيات المضادة" العاتية، (شخصيات فرعون، والملأ، والسحرة)؟ وجعلتنا نشعر بما كانوا يشعرون به، ونفكر فيما كانوا يفكرون فيه، وكيف انعكس كل ذلك على طرائق كل منهم في التعبير؟ لنرى كيف يتماهى ما هو نحوي في الصوغ، مع ما هو بصري في السرد! وليبقى أحد أسرار المتع الجمالية في سورة طه، وفي قصص القرآن كله كذلك، أنها لا تحكي لنا الأحداث فحسب، بل تمنحنا الفرصة؛ كي نتفهم حساسية الصراع، ومخاوف الشخصيات، و"نقاط ضعف" كل منها، ولندرك عمق التحديات والعقبات التي كانت تواجهها، إلى الدرجة التي نعيش فيها معهم كل أنواع التوتر الممكنة، (وهي توتر العلاقات، وتوتر المهمة، وتوتر الغموض، وتوتر المفاجأة)، ولنرى من ثم كل تيمة سردية وقد أتت في مكانها مبررة، وكيف أن "الحوار" يمضى عميقًًا، ومعبرًا للغاية، وكيف أنه يدفع بالحبكة بلا هوادة إلى الإمام؛ وليتخلق التشويق بقوة مع تصاعد وتيرة الصراع؛ وليمنح كل شخصية في القصة هدفًا، وليمنح الحبكة ذريعة، وليمنح القارئ متعة، وهو ما يجعل من قصة موسى عليه السلام في القرآن قصة عظيمة لا تنسى!

الخاتمة:

تأتي خاتمة الكتاب في عشرة مقاطع، يحاول المؤلف من خلالها، وبلغة إبداعية سهلة، أن يرسي مع قارئه طريقة واعية في طرح الأفكار، والاحتمالات، وفهم العناوين، والمضامين، والهوامش، والمقاصد، مع الانفتاح على الثقافات، والاستفادة من العلوم، وفنون القول، والمعارف الإنسانية المختلفة، حتى أفلام الكارتون التي ربما شاهدها معظمنا، حظيت بتحليل فني لبعض من مشاهدها، وأخذ منها المؤلف بعض الاقتباسات، في عملية تطبيق عملي على الانفتاح على مختلف الثقافات، وما يمكن أن يحمله الفن، مهما يكن شكله، من ذكريات، وإلهامات، وما يحمله من رسائل.