متلازمة بايفم

PYFIM Syndrome

إنني أخط معك منذ بداية هذا الكتاب "خطة عمل" جمالية، وأخلاقية، لا نبتكر فيها "نموذجًا قياسيًّا" للقيم، لكن "منطلقًا" واضحًا للتأويل، دون أن أفرض عليك، أو أن تفرض عليَّ رأيًا، أو سؤالًا في غير مناسبة، أو طريقة غير ممكنة، أو غير ملهمة، أو قيمة لا تنبع من النصوص المختارة التي بين أيدينا!

المؤلف

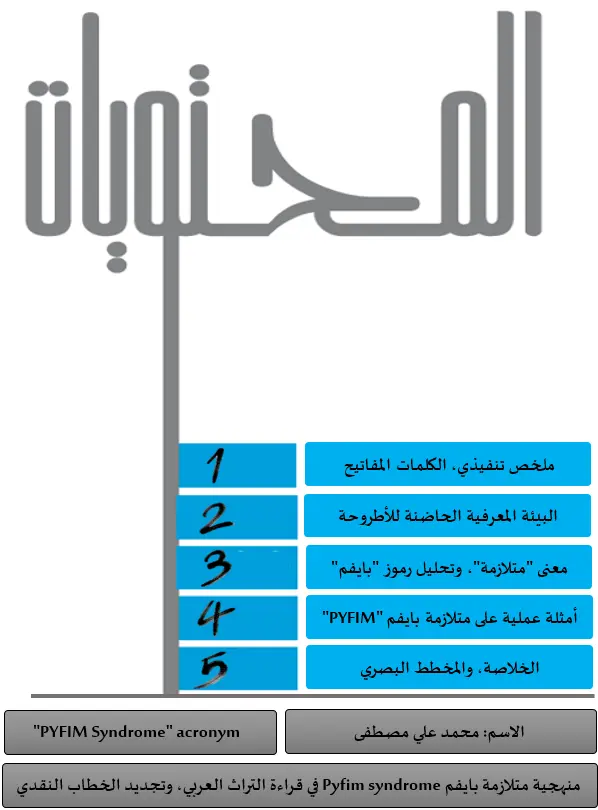

1-1: الملخص التنفيذي:

يحاول هذا الطرح أن يلبي ببساطة حاجة عقولنا، إلى إيجاد طريقة عصرية في قراءة التراث العربي ونقده، وتجديد علاقتنا بالتأويل، على أن تكون أكثر قربًا من القارئ، وأكثر إدهاشًا له، وأكثر قدرة على تغذية شغفه، وفضوله، وإثارة لاهتمامه، وذلك وفق منهجية بحثية مرنة، ومتماسكة، لا تتنكر للتراث، ولا تجافي قواعد العلم، ولا تتعالى على الهوية الثقافية الراسخة، ومع ذلك تنفتح على فنون القول، والثقافات المختلفة، من خلال التجسير المعرفي بين سائر تلك الفنون كالتصوير الفوتوغرافي، والمونتاج، والإخراج السينمائي، والهندسة المعمارية، وغيرها؛ وذلك من خلال خطوات مسلسلة لطرح الإشكاليات، ونقد السائد، وإشراك القارئ في الحوار، (مع التقدير الواضح لذكائه، بمنحه استقلالية في الرأي والحكم)، وإيجاد بيئة تفاعلية حاضنة للتدبر، وذلك وفق منهج تطبيقي سهل، ومرن، وممتع، ومشوق.

:Executive summary

PYFIM Syndrome opens the minds of readers to the real importance of investing in the fields of linguistic jurisprudence to produce true knowledge, weaving that knowledge from the available evidence. The book aims to nurture the readers passions and curiosity, piquing their interest through a flexible, modern, and cohesive research methodology that neither denies heritage nor disregards scientific principles, nor belittles entrenched cultural identity. In addition, it opens to various forms of expression through language, its dialects, and the creative bridging of knowledge between them and other arts such as painting, editing, cinematic direction, and others.

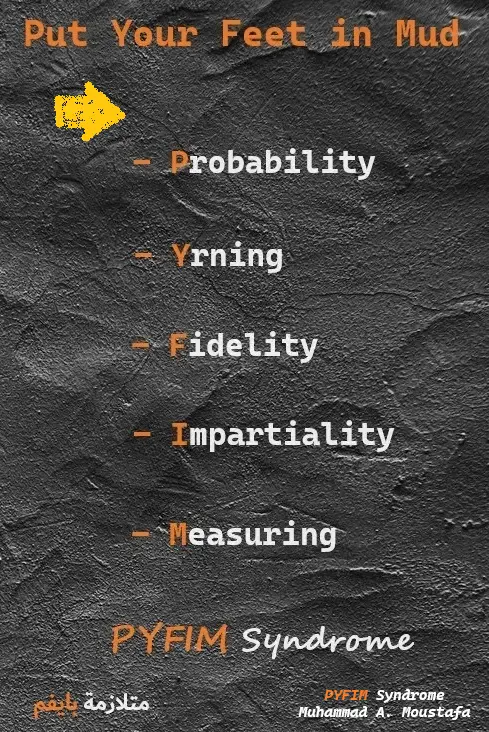

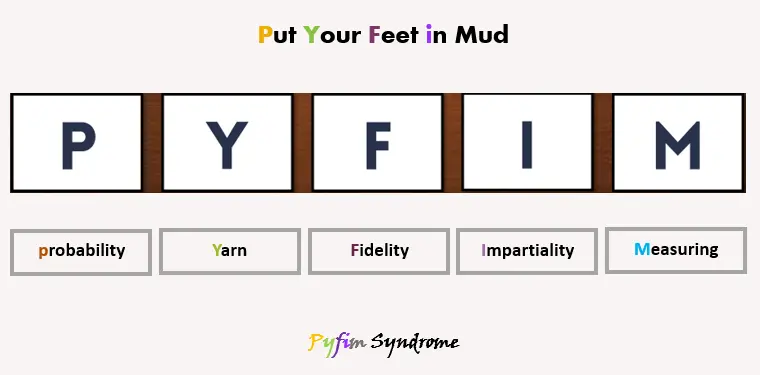

The author derived the acronym 'PYFIM' from the initial letters of the title of the book in English, 'Put Your Feet in Mud.’ Each word represents a specific value, that may appear in some stages as sequential depending on the nature of the discussion, with the preceding or succeeding stage. These five values are: Probability, yarn, fidelity, impartiality, and measuring.

2-1: الكلمات المفاتيح:

متلازمة بايفم- منهجية البحث – الخطاب النقدي- قراءة التراث- إحياء الثقافة- قواعد التأويل– الفهم متعة الكشف – التسهيل قبل التأويل – طرائق التفكير – طرح الاحتماليات – نقد السائد – إثمار المعرفة– الأصالة – الموضوعية - النزاهة – التجرد –الانحياز– الدراسات البينية – تجسير العلوم- بلاغة الأساليب – تدبر القرآن – عمليات الإحصاء – إغراء الأرقام -القياس والتحكم.

3-1: الأسئلة المحورية:

- ما هي "متلازمة بايفم"؟ وما البيئة المعرفية الحاضنة، للمصطلح؟

- وما هي علاقتها موضوعيًّا بعنوان كتاب "ضع رجلاك في الطين"؟

- وما علاقتها "رمزيًّا" بترجمته الإنجليزية: Put Your Feet in Mud؟

- ثم ما علاقتها أخيرًا بمضمون الكتاب، ورسالته، مع ذكر نماذج تطبيقية!

تُعد إحدى المتع الجمالية في هذا الكتاب، (والتي أحاول أن أعزّز ثقة القارئ، بقدرته على اكتشافها فيه)، أنه لا شيء تقريبًا متوقع، في كل نقاش، من كل ناحية، وأن كل تأويل فني يقوم القارئ به معي، أو ربما يسبقني إليه بخطوةٍ، قد ينتهي بنا، في أحيانٍ كثيرة إلى نتائج مدهشة، وتفاصيل دقيقة، ربما لم تخطر قط ببالي، وربما لم تخطر كذلك بباله!

المؤلف

1-3: ما هي "متلازمة بايفم":

مثلما كان "عنوان الكتاب" بحد ذاته لافتًا للانتباه ومثيرًا، بمخالفته المألوف، والمشهور من لغة العرب؛ ليتهيأ عقل القارئ من خلاله لاحقًا لمناقشة إحدى القضايا المحورية في الكتاب، والمتمثلة في نزول قوله تبارك وتعالى: (إنَّ هذان لساحران) على قراءة الجمهور مخالفة بذلك المألوف من لغة القرآن؛ وليصبح الكتاب منذ عنوانه قادرًا على خلق بيئة تفاعلية حاضنة للتدبر، وفق المعارف التي سيقدمها له؛ ثم ليدرك القارئ أن كل شيء، وإن بدا "غريبًا" نوعًا ما في بدايته، غير أنه قد يأتي في مكانه منطقيًّا، ومبررًا، وعلى المنوال ذاته، فقد جاء عنوان الكتاب باللغة الإنجليزية، وهو Put Your Feet in Mud منطقيًّا، ومبررًا؛ إذ اشتق المؤلف من مجموع الحروف الأولى للكلمات الخمس التي يتشكل منها "كلمة واحدة"، أطلق عليها اختصارًا اسم: PYFIM""؛ ليقدم المؤلف من خلالها "منهجية بحثية" في المسائل الواردة ذات الصلة بعلوم الدلالة، وفقه اللغة، تُعنى بنقد التراث، ومحاولة تجديد بعض من "آلات" هذه العلوم، وإحياء ثقافتنا بإثرائها؛ لتشكل معًا "متلازمة" في طرح الاحتمالات، وبناء الاستدلالات، وقد اشتقها المؤلف من عدة كلمات، تمثل كل منها قيمة محددة(Value) ، تعبر عن مرحلة معينة في تلك المنهجية المترابطة، والتي قد تأتي في بعض المراحل "متسلسلة، أو "متزامنة" بحسب طبيعة النقاش، مع المرحلة التي قبلها، أو المرحلة التي بعدها، وهذه القيم الخمس هي: (الاحتمالية: Probability – النسج أو الغزل: Yarn - الدقة والأصالة: Fidelity - الموضوعية والنزاهة: Impartiality – وأخيرًا القياس: Measuring).

إنها باختصار طريقة إبداعية لتوليد المعاني والأفكار، تساعد على التأمل في النص، والتفكير في دلالات البنى الصوتية، والتراكيب النحوية، بشكل واع، ومنطقي، ورهانات معرفية محسوبة، ضمن خطوات منهجية بحسب القيم الخمسة المترابطة، والمذكورة آنفًا، تأتي في الكتاب مشفوعة بكثير من الأمثلة التطبيقية المعززة، بداية من محاولة إظهار عمق الإشكاليات، ثم طرح "الاحتماليات" والبدائل الممكنة، مرورا بـ"غزل" المعرفة من المعطيات المتاحة في النص، والمعلومات المتوفرة في بنية التراكيب، بطريقة متماسكة، مع مراعاة "الأصالة والدقة"، و"النزاهة، والموضوعية"، وعدم الوقوع في فخ الانحيازات المعرفية السائدة، وصولا الى مرحلة "القياس"، بغرض الحصول على نتائج بحثية رصينة، ومدهشة، ولأن هذه القيم، وما تعبر عنه من مراحل بحثية قد تأتي "متسلسلة"، بل قد تأتي بالأحرى "متلازمة"؛ فقد أطلق عليها مؤلف الكتاب اختصارًا اسم: "متلازمة بايفم"، PYFIM SYNDROME، وقد حصلت هذه المتلازمة على "براءة ابتكار" للمصطلح، بتسجيلها كمنهجية بحثية، استنادًا إلى تحليل نماذج من البنى الصوتية، والشرائج اللغوية الواردة في الكتاب.

2-3 توليد الاحتمال:

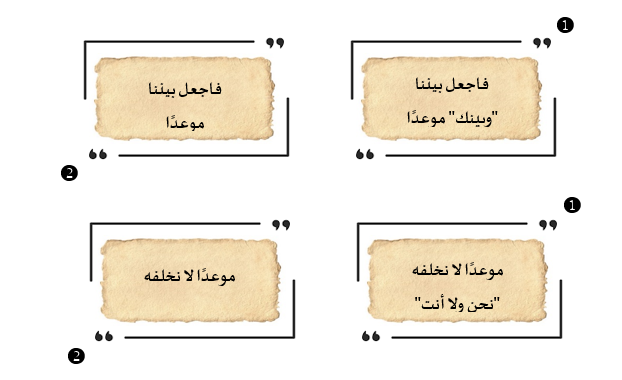

نموذج تطبيقي من سورة طه: هل كان فرعون يتحدَّى موسى بالفعل؟ حينما قال له:﴿فَلَنَأۡتِيَنَّكَ بِسِحۡرٖ مِّثۡلِهِۦ فَٱجۡعَلۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكَ مَوۡعِدٗا لَّا نُخۡلِفُهُۥ نَحۡنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانٗا سُوٗى٥٨﴾؟ أجاب معظم من شاركوا في الإجابة عن هذا السؤال بأن فرعون كان يتحدَّى موسى عليه السلام بالفعل. وواضحٌ تمامًا من ظاهر السياق أنه كان يتحدَّاه، أو أن هذا هو بالفعل ما كان، وهي إجابة صحيحة بكل تأكيد، والأحداث تثبت ذلك، والغرابة في السؤال ليست بحد ذاتها مقصدًا، غير أن عقولنا في عملية توليد الاحتمالات الممكنة ينبغي لها أن تدرك متى سوف تكف عن طرح مزيد من الأسئلة الكاشفة.

لماذا انتقل فرعون بعد محاولات "إقفال المناظرة" مع موسى عليه الصلاة والسلام، بإدخالها إلى طريق مسدود، حين قال: (لئن اتخذت إلاهًا غيري لأجعلنك من المسجونين)، بما يحمله اسم المفعول المعرف بـ "ال" بعد حرف الجر: "من المسجونين"؛ من دلالة على صفة "التأبيد"، إلى مجازفات التحدِّي المرتقبة، بقوله: (فلنأتينك بسحر مثله)؟ ألم يكن بمقدور فرعون أن ينفذ وعيده بأن يتخلص من موسى عليه السلام، بسجنه، أو بأن يأمر الجنود بقتله، ويستريح؟ ولماذا قال فرعون لموسى عليه السلام: (فلنأتينك بسحر مثله)، ولم يقل له: فلنأتينك بسحر أعظم منه؟ وليتناسب هذا على الأقل مع شخصية فرعون المضادة العاتية، بكل ما فيها من غرور، واستعلاء، واستكبار؛ أي لماذا انحسر فرعون هنا عن المبالغة في التحدي، واكتفى رغمًا عنه بالمماثلة؟!

تساعد مثل هذه الأسئلة البسيطة على جذب اهتمام القارئ، وإشعاره بأنَّ ثمة عمقًا في التفاصيل، وأنه ثمة كشف محتمل من ورائه، وأن الأمر يستحق التفكير، وأن محاولة الإجابة ليست هدرًا لوقته، وهو ما يمنح القارئ هدفًا مهمًّا، ويغريه حتمًا بالمشاركة! لذا سنشرع الآن في "تقوية احتمال" آخر غريب، أو "غير متوقع"، ما دام بالإمكان "نسج خيوطه" جيدًا، من خلال الالتزام التام بالمعطيات المتاحة داخل "حدود النص"، مع مراعاة "الأصالة" في الطرح، بالإضافة إلى "التجرد والموضوعية"؛ وليأخذ القارئ حينئذ دوره في "القياس"، بمقارنة ما كان لديه سابقًا من معرفة، بما صار لديه منها بعد هذه المناقشة، وبذلك تصبح القيم الخمسة لـ "متلازمة بايفم" ماثلة في ذهنه!

3-3 بيئة الاحتمال:

لكل احتمال بيئته السردية الحاضنه له، الاحتمال لا يتشكل فجأة، بلا مقدمات صحيحة، لكنك قد تراه، أو تكتشفه فجأة، بسبب بعض المعطيات التي جعلتك تنتبه إليه في لمحة.

بالنسبة إليك الآن، فقد صرت أكثر تركيزًا، وأكثر اهتمامًا، إذ دفعت هذه الأسئلة السابقة بعقلك، كما دفعت بعقول معظم المشاركين قبلك إلى معايشة المشهد، (لا سيما اللحظة السردية الخطيرة التي احتدم فيها الصراع بين موسى وفرعون، وضغطت فيها الأحداث، على أعصاب فرعون بشدة، حين أن دفع الحوار به بلا هوادة إلى تحوله الخطير للوقوع رغمًا عنه في مثل هذا التحدي: (فلنأتينك بسحر مثله)، وهو الذي يملك القرار أصلًا بأن يأمر الجنود إمَّا بسجنه، وإمَّا بقتله، فما السلطان الذي تسلط على فرعون، ومنعه؟)

على الجانب الآخر، تكشف لنا الآيات عن ثبات موسى المذهل، وقد كان عليه السلام حكيمًا شديد البراعة، في كل لمحاته، وفي كل قوله، ومثال واحد على ذلك، أنه لم يبدأ دعوته فرعون إلى الإيمان بإظهار ما معه من آيات؛ لأن دعوة الحق إنما تُبنى أولًا بالحجة، فلما وصلت المناظرة بينهما إلى طريق مسدود؛ وكان فرعون مراوغًا، لكنه كان ضعيفًا، ولم يكن أحسن شيء في مناظرته، على عكس ما يبدو، لذلك حين حاصره موسى بردوده القوية الواضحة؛ لجأ فرعون إلى التهكم: (ألا تسمعون... إن رسولكم... لمجنون.. ثم ما لبث أن رجع إلى ما يحسنه، وهو أسلوب التهديد: (لئن اتخذت إلاهًا غيري لأجلعلنك من المسجونين)، وهنا علم موسى، وفرعون، والملأ أن هذه هي لحظة النهاية، وأن فرعون لا يملك خطة، بما يعني أنه إما أن يُقفل الصراع لصالح الغطرسة والقوة، وإما أن يدفع به من جديد إلى منطقة أخرى؛ لهذا قال له موسى حينئذ، بلغة سهلة، شديدة الوضوح، بالغة الدقة: (أولو جئتك بشيء مبين)، بصدارة "أولو جئتك" التي تشي بوجود خيارات أخرى، قد تجعله يتشوف، ثم بتنكير كلمة "شيء"؛ كي يهون على فرعون قبوله، ولهذا لم يبالغ موسى في وصفه، كأن يقول: "بشيء عظيم"؛ وليمنح فرعون إحساسًا لحظيًّا بأن الأمر أوشك أن ينتهى لصالحه، وكيلا يتعاظم فرعون، أو يتخوف من هذا الشيء، أو يحتاط منه أكثر؛ ولهذا جاء رد فرعون بالقبول؛ ليستكمل من وجهة نظره ما بقي من لحظة الحسم المرتقبة: (فأت به إن كنت من الصادقين)، وكأن فرعون قد استحق في الظاهر نصرًا، وهو ما تلقفه سريعًا بلا تردد، كالحبل الذي جعله موسى يلفه بيديه بإحكام تام، حول عنقه.

4-3 اختبار الاحتمال:

بعد أن جرى تحضير عقل القارئ جيدًا لمعايشة المشهد، لا سيما وأن لغة السرد نفسها هي ما تسمح بذلك أصلًا، وتلك إحدى المتع الجمالية التي يمكننا التدرب عليها، في إطار قوله تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص)، يحتاج القارئ كلما أمكن إلى زيادة التركيز على الاحتمالية المطروحة مرة أخرى؛ لنضمن استمرار مشاركته بفعالية أكبر، وكأننا نشد خيوط النسيج في النقاش، كلما بدا أنه يتوسع، والسؤال هو: هل كان فرعون يتحدَّى موسى بالفعل؟ حينما قال له:﴿فَلَنَأۡتِيَنَّكَ بِسِحۡرٖ مِّثۡلِهِۦ فَٱجۡعَلۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكَ مَوۡعِدٗا لَّا نُخۡلِفُهُۥ نَحۡنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانٗا سُوٗى﴾؟ أم أنه ربما كان يوعز إليه بالهرب، في الوقت نفسه، وبذلك تكشف لنا الآيات، ليس فقط عما قاله فرعون لموسى، على سبيل التحدي بل تكشف لنا عما كان يفكر فيه، وعما كان يشعر به أيضًا، وهو شيء مذهل، يجعل الاحتمالية المطروحة غير مناقضة للدفع بالحبكة إلى الأمام، ويجعل متعة المشاهدة متعة أكبر!

5-3 تقوية الاحتمال:

سنعمد الآن إلى تطبيق مراحل "متلازمة" بايفم الخمسة، (وهي على الترتيب: طرح الاحتمالية على نحو مما سبق، ثم غزل قصة متماسكة من خيوط المعطيات المتاحة في لغة النص، مع مراعاة الأصالة في الطرح، والموضوعية، ختامًا بمرحلة القياس): فنحن بنظرة فاحصة في بناء الشرائح اللغوية التي جاءت حكاية على لسان فرعون؛ سوف نكتشف في نسيج السرد بعضًا من أسرار الحبكة، التي قد تعكس لنا حجم الأزمة النفسية العميقة التي كان يمر بها فرعون، ما يجعلنا نتفهم سبب هجومه العنيف على موسى، وعلى موسى وحده، دون هارون.. إذ استعمل فرعون ضمائر الجمع لصالحه بطريقة تبدو مبررة، لكنها أيضًا قد تبدو مفرطة نوعًا ما، مقابل إمعانه في إفراد موسى، وإشعاره بالعزلة التي باتت تحيط به في التحدي، ولنأخذ مثالًا مثيرًا على ذلك، حينما قال له: ﴿فاجعل بيننا وبينك موعدًا﴾، وكان بإمكان فرعون أن يتخفف قليلًا من تلك النبرة النعبيرية الحادة، بقوله: (فاجعل بيننا موعدًا)، دون حاجة إلى قوله: (وبينك)؛ لأن (بيننا) في الأداء قد تكفي، لكنها لا تناسب التعبير عن طغيان فرعون أولًا، وشعوره بالهزيمة في قاعة القصر بعدما رأى الآيات، ولا تكفي للتفريق ما بين الفريقين المتصارعين ثانيًا، فضلًا عن إشعار موسى بأنه سوف يكون في هذا وحده، وبأنه محاصر، (وكأن هارون لا وجود له)، وبأن الملأ الذين حاول موسى أن يستميلهم منذ قليل بأسلوبه الحكيم، ودعوته العظيمة إلى جانبه، سيكونون هم معه "جميعًا"في هذا التحدي الخطير ضده، وهذا أوقع ما يكون في تخويف موسى، وترهيبه!

ثم ليتكرر هذا النسق العارم مرة أخرى، وبالحدة التعبيرية

ذاتها، حين أعطى فرعون لموسى حرية أن يحدد بنفسه موعدًا، وهذا أمر في غاية الغرابة، أن يعطي فرعون "عنصر الزمن" لخصمه، مع تأكيده على أنه سيكون موعدًا حاسمًا، بقوله: ﴿فاجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه نحن

ولا أنت)، وقد كان بإمكان فرعون أن يكتفي بقوله: ﴿فاجعل بيننا موعدًا

لا نخلفه﴾، من دون عبارة: ﴿نحن ولا أنت﴾، وقد سمحت الطبيعة الصوتية، في عبارتي: (بيننا وبينك)، و﴿لا.. نحن ولا أنت﴾، بأن نشعر بما كان يشعر به فرعون، وأن نتمثله وهو يكز بوجه جلعًا لموسى، (التجليع: هو قلب الشفة العليا أثناء الحديث من شدة الكبر)، وعمومًا فقد تعمَّد فرعون أن "يضيق

الخناق" على موسى، بإظهار ضمير الجمع، والإكثار منه، مقابل إمعانه في إفراد موسى؛

لإرهابه، وإشعاره بأنه صار وحيدًا، وصار ضئيلًا، ومعزولًا؛ وليجمع نمط القول بين كل من: المحاصرة، (محاصرة الواحد بالجميع)، و"الشنغرة" بكزازة الوجه، والتجليع:

أما عنصر المكان، فقد جعل فرعون تحديده من نصيبه هو، وكان الأولى به أن يخص نفسه بكلا العنصرين، وكأنه يقول لموسى، أما الزمان فمتروك لك، لتقرر متى تأتي، وأما المكان فسوف نختاره نحن لمحاصرتك، (إن جئت)، وسنجعله (مكانًا سوى)، أي مستويًا، فلا مهرب لك منه، (إن أنت جنيت على نفسك بخوض هذا التحدي ضدنا، وحضرت).

هل كان فرعون يخير موسى، حينما قال له: فاجعل بيننا وبينك موعدًا؟ ذلك هو ما يبدو لنا من كلامه، أنه بالفعل كان يخيّره! لكن حقيقة الأمر أن فرعون لمَّا اهتزت ثقته بنفسه، وتعرَّى ضعفه تمامًا أمام الملأ، ولم يكن أحسن شيء في المناظرة، وقد ارتعب من الآيات؛ حاول أن يجد مخرجًا من المحنة التي وقع فيها؛ لأن المشهد لا بد وأن يغلق بطريقة معينة، وأن توضع له "قفلة" جيدة ينتهي بها، ولم يكن أمامه إلا أن يتماسك، وأن يظهر نفسه أمام موسى، والملأ، وكأنه لا يبالي بالتحدي؛ ولعل التخيير قد يربك موسى، ويجعله متوترًا، وكان الأولى بموسى حين فاجأه فرعون بتلك المحاصرة، وهذا التضييق المقصود أن يعجز عن الجواب، وينقطع؛ نظرًا لما في ذلك من تخويف له، أو لعدم جهوزيته، وقد يضطرب موسى، أو يتردد، أو يقول: "أمهلني يا فرعون، أفكر، ريثما أرتب موعدًا"! ولعلك قد عرفت الآن الطريقة التي وزَّع بها فرعون شبكة الضمائر، حول موسى في المناظرة، وكأنه أراد أن يضغط على أعصاب موسى، وأن يبث الرعب في نفسه: فلنأتينك، (بالفاء المعقبة، واللام، ونون التوكيد المُثْقلة بنكهة القسم)؛ أي سنكون جميعنا ضدك، في حين ستكون أنت وحدك. واعلم أن ما أتيت به إنما هو شيء عادي، وسنأتيك حتمًا بمثله، ﴿فاجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانًا سوى﴾، وكأن فرعون؛ إذ طفق يتكلم بهذه الطريقة الحادة، طفق يتكلم بها، وهو ينظر بمؤخر عينيه إلى موسى؛ ليوعز له بالهرب، ربما يتلقف موسى منه الفكرة، (لا سيما وأنك يا موسى، كما نعرف، ضليع في الهرب، أو كما نقول أحيانًا في كلامنا: خذ بالك، سنأتيك جميعنا، وفي مكان "سُوى"؛ أي مستويًا، لا حواجز، ولا ستور، ولا كهوف، ولا ممرات سرية، أو طرق خروج آمنة، وسوف يفتضح أمرك، وأنت ستكون حينئذ وحيدًا بيننا، فانفذ إن استطعت بجلدك)؛ بما يعني أن فرعون وهو يتحدى موسى عليه السلام، إنما كان يتمنى في دخيلة نفسه أن ينتهي الصراع ضده بأقل خسارة ممكنة!

1-4: الخلاصة:

جمعت تلك المنهجية البسيطة، (مشفوعة بنماذج تطبيقية عديدة، من كتاب ضع رجلاك في الطين، وغيره) ما بين استثمار المغزى من إيراده "التركيب النحوي" اللافت في عنوانه، ومضامين أفكاره الأصيلة التي يولّدها، مع طريقته التفاعلية في الربط بين الأشياء، وإقامة العلاقات بين الأشياء من جديد، وطرح رؤى مدهشة لكثير من الأفكار، عبر مناقشة كثير من مسائل النحو، والرسم، والقراءات، واللهجات المرتبطة بها، وتحليل كثير من التراكيب النحوية التي تشكلها، من مثل هذا التركيب المغاير للمألوف، الذي تشكلت منه تلك القراءة الواردة في قوله تبارك وتعالى: ﴿إنَّ هذان لساحران﴾، بلزوم المثنى ألفًا، على لغة بلحارث، ومن يوالونهم كبني الهُجيم، وبني العنبر، وكذلك القراءات الأخرى الواردة في الآية، والتي يبدو أنها لم تحظ جميعًا، قبل هذا الكتاب بأية بحوث علمية وازنة، ولا بأية "إضافة حقيقية" إلى ما قاله أجدادنا، فضلًا عن النقاشات اللغوية الثرية الأخرى ذات الصلة في قصة موسى عليه السلام، بتحليل تراكيبها، ضمن سياقاتها السردية عبر استثماره الواعي لـ"علوم الدلالة"، و"فقه اللغة"، بما يسميه المؤلف: "التصميم التفاعلي" للأصوات، و"التمثل السمعي، والبصري" في اللغة، (وهي من ضمن المصطلحات التي يعتبر المؤلف غير مسبوق في استخدامها)، وصولًا إلى فهمٍ عميق للقراءات، وإدراك موضعها في الأحداث، لمحاولة فهم الطريقة التي تكلمت بها الشخصية الرئيسية، والشخصيات المضادة العاتية، وهو ما يجعل من "متلازمة بايفم"، وما أتى في إطارها من تطبيقات، أو مصطلحات إسهامًا في قراءة النص، كما يجعل من الكتاب عمومًا، سواء أكان على مستوى النتائج البحثية، أم كان على مستوى الطريقة التي يتفاعل بها مع قارئه منجزًا علميًّا ربما يكون غير مسبوق في بابه [1]

1-5 مخطط بصري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ